La Semana Santa y La Hermandad de la Vera Cruz

Orígenes, evolución y organización de

La Hermandad de la Vera Cruz

Hay que remontarse a 1639 para encontrar uno de los primeros testimonios sobre la hermandad, cuando es invitada al primer Septenario de la Virgen de Tejeda en la villa de Moya. Otro de los testimonios, se registra en una inscripción del siglo XVIII, descubierta en 1984 cuando se llevó a cabo una de las últimas obras en la iglesia, que decía: aquí murió un hermano de la Vera Cruz, el día 17 de agosto de 1742, que se llamaba Juan […], siendo el resto de la inscripción ilegible.

No hay constancia del origen de la hermandad en la población, ni del inicio de la celebración de la Semana Santa, aunque bien pudo ser sobre el siglo XVI, momento en el que comienzan a surgir este tipo de hermandades. Una de sus principales características es la admisión únicamente de hombres, aunque en el año 1943 se acuerda la admisión en la hermandad a las viudas de los Hermanos fallecidos —este hecho, simbólico—.

Según Gómez Serrano, es en este siglo XVIII cuando surgen las figuras de los piostres y munidores, siendo éstos los encargados de preparar la Semana Santa (según la RAE sus acepciones serían la de prioste: Mayordomo de una hermandad o cofradía; y la de muñidor: Criado de una cofradía encargado de convocar a los cofrades a los actos y ceremonias religiosas). Estas figuras son elegidas en las juntas. Constan de dos: entrante y saliente, en ambos casos. Los piostres, vienen a ser los hermanos mayores de la hermandad, siendo elegidos de antiguo entre los matrimonios más jóvenes de la población —serán las mujeres de éstos las que, entre otras cosas, se encarguen de vestir las imágenes y prepararen el Monumento. Por su parte, los munidores, son elegidos entre los jóvenes solteros de la población, siendo los encargados de llamar a los hermanos durante la Semana Santa para asistir al Santo Hospital, o controlar la asistencia a los turnos de vela ante el Santísimo. La llamada se realiza recorriendo la población con unas campanillas, excepto el viernes Santo por la tarde que se realiza con una carraca —en señal de luto por la muerte de Cristo—.

Ambos, piostres y munidores, se encargarán de colocar todas las imágenes en sus andas y del montaje, además de ser figuras clave en las procesiones, dependiendo de ellos su orden.

Aparte de las mencionadas juntas, también se celebran los denominados cabildos, que revestían un carácter más litúrgico, y en los que se cantaba un responso por los hermanos fallecidos —aunque también se exponían los acuerdos a los que había llegado la Junta—. La hermandad celebraba dos cabildos: uno, el 14 de septiembre; y otro, el domingo de Lázaro.

Los hermanos tienen como punto de reunión durante los días de la Semana Santa el Santo Hospital —en la actualidad en el centro social polivalente, y antes, posiblemente, fuese el lugar del mismo nombre ubicado en la calle del Medio donde actualmente se ubica la ludoteca—. Es en este lugar donde se subastarán las andas que saldrán en procesión, se paguen las cuotas anuales y se dé noticia de todos los gastos e ingresos con los que ha contado la hermandad durante el año.

La vestimenta de los hermanos de la Vera Cruz consta de túnica morada, cíngulo amarillo —del que cuelga la mayoría de las ocasiones un rosario— y capuz negro, con el bordado del escudo de la hermandad en su frontal. En el caso de los piostres y munidores, el capuz negro se cambia por sendas capas, los primeros de color rojo, y los segundos verdes. Antiguamente en el caso de los componentes de la banda tampoco llevaban capuz, siendo éste cambiado por unas pequeñas capas, o pañoletas, de color blanco, con una lazada en la parte delantera. Además, el cíngulo se veía aderezado por un fajín de color blanco con el logo de la hermandad.

Actualmente la banda no pertenece a la hermandad, y aunque cuenta con hermanos de la Vera Cruz, también tiene componentes del sexo femenino.

La celebración de la Semana Santa

Entre el domingo por la tarde y el martes la iglesia se engalana para la celebración. Las imágenes bajan de sus altares para ser colocadas en andas y así desfilar por las calles de la población entre el miércoles y el Viernes Santo.

Entre las muchas actuaciones llevadas a cabo en la iglesia, destaca sin duda, la realización del Monumento, el cual antiguamente, comenzaba a realizarse el Lunes Santo. Éste, que se sitúa en la parte trasera de la iglesia, con el tiempo, ha pasado de un total montaje y recargamiento a verse minimalizado. El Monumento se caracteriza por poseer una apariencia teatral, que entronca con una especie de construcción efímera, donde quedará expuesto el Santísimo entre el Jueves y el Viernes Santo. En la actualidad el mismo se estructura en dos partes: por un lado, el lugar propiamente destinado a exponer el Santísimo; y por otro, la cortina que delimita el espacio entre la nave central y el propio Monumento, que cuelga desde la balaustrada del coro.

Para su realización se cubre el espacio que, en su momento fuera puerta principal del templo —puerta de Poniente—, con unos cortinajes que sirven de fondo. Delante de éstos, dos mesas superpuestas vestidas con telas del mismo color que las cortinas y rematadas con bordados blancos. Será éste el escenario donde estará expuesto el sagrario. La escalinata de acceso hasta este altar estará cubierta con moqueta. A esto hay que sumar el uso de candelabros y la decoración floral.

Anterior a la guerra, el Monumento se vestía con tres lienzos: uno que colgaba del coro y los otros dos más interiores. En ellos aparecían las figuras de soldados romanos y en la parte alta había pintado un balcón en el que aparecía Cristo con dos soldados con ademán de «arrojarlo». Se le conocía vulgarmente con el nombre de Balcón de Pilatos. El sagrario que se utilizaba, también según Gómez Serrano, era de cristal.

Será en este lugar donde se lleven a cabo unos turnos de vela cuando el Santísimo esté custodiado en el sagrario —entre los oficios del jueves y Viernes Santo—. Estos turnos son realizados por cuatro personas: dos hermanos de la Vera Cruz, que se sitúan a izquierda y derecha a los pies de la escalinata, que portan sendas hachas ceremoniales, y dos cofrades del Santísimo, que se sitúan en el medio, también bajo la escalinata, normalmente arrodilladas en respectivos reclinatorios.

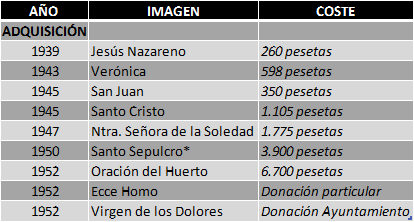

Cuadro con la fecha de adquisición y precio de las imágenes adquiridas entre los años cuarenta y cincuenta.

No se trata de la imagen, sino del propio sepulcro realizado con un absoluto parecido al destruido durante la contienda, siendo realizado por D. Eliseo López. Fuente: GÓMEZ SERRANO, José A., «La Hermandad de la Vera Cruz: Pieza clave de la Semana Santa de Mira», en Semana Santa 1989, Mira, Hermandad de la Vera Cruz, 1989.

Las imágenes que actualmente procesionan se adquieren entre los años cuarenta y cincuenta, ya que las anteriores a la guerra fueron destruidas, buscando en ellas el mayor parecido posible a las devastadas. Con posterioridad a estos años se adquieren otras como Jesús amarrado a la columna y la Cruz Desnuda —ésta última pieza, incorporada a la procesión del Santo Entierro recién estrenado el siglo XXI—.

Tras la reestructuración de la hermandad en 1939 y hasta que se adquieren las principales imágenes, la Semana Santa se celebra con la más absoluta sencillez: deciden poner sobre una silla, clavado, el lienzo de la Verónica. Para ocultar la silla la cubren con un manto y la ponen sobre unas andas. Con esto y un Crucifijo prestado celebran la primera Semana Santa, después de la guerra civil.

Es a partir de la reestructuración de las imágenes cuando la Semana Santa mireña comienza a cobrar un verdadero sentido estético que irá evolucionando con los años. Esto se puede observar en las andas, que en el caso de las imágenes principales se han ido agrandando, además de cambiar su diseño, pasando de aquellas que imitaban al mármol a las actuales de madera ribeteadas con sencillas cenefas.

Las andas se han ido dotando de faroles, bien con luz eléctrica o con luz natural, que han ido evolucionando también en su diseño.

Se puede establecer como comienzo de la celebración de la Semana Santa en la población el Domingo de Ramos, siendo esa misma tarde cuando se celebra la primera procesión. Se trata de una pequeña marcha de carácter simbólico en la que procesion la Virgen de los Dolores —ésta tiene su origen en fechas anteriores a la guerra, debido a que la imagen, que se veneraba en la Ermita de la Piedad, se trasladaba hasta la iglesia el domingo de Lázaro para realizar la novena, volviendo de nuevo a su ermita en la citada procesión del Domingo de Ramos-.

La Semana Santa mireña ofrece cuatro recorridos procesionales, que se desarrollan entre el miércoles y el Viernes Santo. La última procesión en ver la luz fue la del miércoles que surge en la segunda mitad del siglo XX, y que lleva su recorrido a la parte nueva de la población por la calle Callejuela.

Las del Jueves y Viernes Santo tarde se desarrollan en un mismo itinerario: ambas salen por la calle del Medio y regresan por la plaza de la Villa y calle San Sebastián, teniendo como destino la Ermita de la Piedad.

La más peculiar es la procesión del Encuentro —también denominada como camino del Calvario—, que se celebra al mediodía del Viernes Santo. Su característica principal es el cambio de lugar de celebración dependiendo del año: los años pares se celebra en la plaza de la Constitución, y los impares, en la placetilla de la calle Lorza. Aunque, la salida de la Verónica no cambia, saliendo inalterablemente por la calle de la Cruz. Son las imágenes de la Verónica y Jesús Nazareno las piezas clave de este recorrido procesional.

El domingo se celebra otra procesión, la de Resurrección, aunque sin el protocolo de la hermandad durante la semana de Pasión. Ésta se celebraba el domingo a las siete de la mañana, aunque a principios del siglo XXI se cambió a las doce del mediodía

Durante la procesión del viernes Santo —en ambos recorridos: mediodía y noche—, desfilarán las tradicionales manolas, vestidas de negro y tocadas con peineta y mantilla española. Este cuerpo, es formado por jóvenes de la población, sin un número fijo de componentes. Actualmente son las quintas la que lo integran. Éstas marcharán delante de Jesús Nazareno en la procesión del mediodía, y delante del Santo Sepulcro en la de la noche. En esta última procesión, desfilarán acompañando a las niñas que portan los atributos. Dichos símbolos de la Pasión: cruz, escalera, clavos, corona de espinas, sudario, etc. siendo en el caso de algunas de las piezas realizadas en un tamaño reducido.

Es sin lugar a dudas la música, una de las piezas clave y voz de la Semana Santa en Mira. Dos cantos van unidos inequívocamente a esta celebración: el Miserere y el Perdón. El Miserere es cantado desde el primer viernes de cuaresma, todos los viernes, tras el rezo del Viacrucis. También se convierte en pieza central durante todas las procesiones, excepto en la del miércoles Santo, o procesión del Silencio. Por su parte, el Perdón cierra todos y cada uno de los desfiles procesionales, tras la entrada de Ntra. Señora de la Soledad al templo. Este canto también se entona en la Ermita de la Piedad, y en la plaza en la que se celebre el Encuentro. Es la imagen de Ntra. Señora de la Soledad la que cierra todos los desfiles, excepto el del Viernes Santo noche o procesión del Santo Entierro, que es cerrada por el Santo Sepulcro. Es tras su llegada al altar mayor cuando comienzan a sonar las primeras estrofas del Perdón.

Marcelino Silla Palomares

Historia de la Villa de Mira. Tierra de frontera, Ed. Diputación provincial de Cuenca, 2014, pág. 363-68